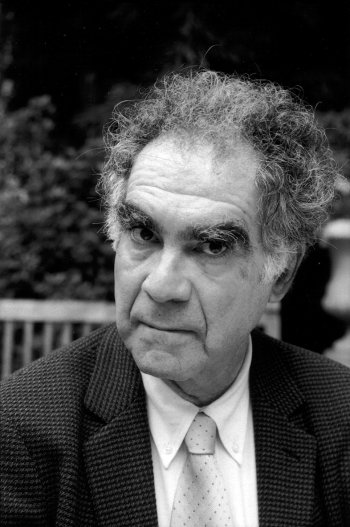

De près, de loin. Des rapports de force en histoire entretien avec Carlo Ginzburg

S’il fallait ne retenir qu’un objet dans l’œuvre de Carlo Ginzburg, ce serait le procès. L’historien italien commence sa carrière avec l’analyse de procès en sorcellerie [1] ; il y revient en 1991 à propos des poursuites engagées contre son ami Adriano Sofri [2]. Il y puise aussi la substance de considérations épistémologiques qui irriguent l’ensemble de son travail.

Le procès pour Ginzburg est d’abord une entrée en matière : un moyen d’accéder à l’existence d’hommes et de femmes ignorés par une historiographie traditionnelle pour laquelle il n’y eut longtemps d’individus que ceux dont l’histoire se confondait avec la geste des États. Mais il est aussi une façon d’objecter des « individus au sens plein du terme » aux historiens qui ne témoignent des classes populaires que sous l’angle de la représentativité statistique. Dans les archives de l’Inquisition, Ginzburg entrevoit quelque chose de ces hommes infâmes qui n’ont laissé de trace qu’en y laissant leur peau. Mais s’il montre comment la justice est un lieu où prend corps l’image du pouvoir, il refuse de croire qu’il n’y a d’histoire des exclus que celle de l’exclusion. Dans l’ensemble de ces vies qui nous parviennent à travers le prisme déformant du regard des inquisiteurs, il sélectionne les procès exceptionnels où les catégories des juges sont débordées, où se noue un dialogue improbable entre des experts en rituel sabbatique et des accusés qui ne se reconnaissent pas dans leur discours - et qui invoquent pour le dire d’autres savoirs que les savoirs du pouvoir. Aux moyennes, Ginzburg préfère les irrégularités, ces « fissures » où l’historien voit affleurer des croyances, des cultures et des savoirs arasés.

On peut lire Ginzburg comme une anthologie des défaites ; mais dans les jeux compliqués du pouvoir et de la vérité, dans la façon dont il montre, avec une minutie mécanicienne, les coups de théâtre, les retournements, les pièges et les faux-pas, les savoir-faire et les savoir-parler qui s’aiguisent de procès en procès, on se prend à rêver d’autres histoires, inventer d’autres généalogies, espérer d’autres issues. Toute l’œuvre de Ginzburg est ainsi traversée par une tension entre un lyrisme qui ne se contient pas et une implacable prise en compte des rapports de force.

Intérêt pour les savoirs minoritaires, attention aux techniques et aux usages ; un lecteur familier de Vacarme reconnaîtra sans peine certaines des préoccupations de la revue. Carlo Ginzburg a vite compris à quel genre d’oiseaux il avait affaire - et de les mettre en garde contre l’illusion de la familiarité. Une façon de poursuivre les réflexions engagées dans son dernier livre paru en français - À Distance [3].

Où s’ancre la vocation de l’historien ? Vous avez pu parler d’une volonté de racheter des dimensions du passé que les pouvoirs auraient liquidées, et que l’histoire des vainqueurs aurait contribué à effacer une seconde fois. Pour jouer sur le titre de l’un de vos livres, tout se passe comme s’il s’agissait pour vous de rendre justice quand le juge rend « la » justice...

Je cite en effet, à la fin de ma préface au Fromage et les vers, cette phrase de Benjamin : « Seule l’humanité rachetée a droit à la totalité de son passé. » Et j’ajoute que ce rachat doit s’entendre comme une « libération ». Je crois que cette « volonté de racheter » a toujours été présente dans mon travail d’historien. Elle est à l’origine d’un livre comme Le Fromage et les vers : j’y fais le pari d’écrire la biographie d’un homme dont la vie s’est presque intégralement passée dans l’obscurité : un meunier du Frioul, Domenico Scandella, dit Menocchio, qui vécut au XVIe siècle, mourut sur le bûcher sur l’ordre du Saint-Office au terme de deux procès en hérésie. Je voulais montrer qu’il était possible d’élargir vers le bas le concept « d’individu », en restituant une vie qui ne parvient jusqu’à nous qu’à travers les documents qui attestent de sa confrontation avec le tribunal de l’Inquisition.

Mais il ne s’est jamais agi pour moi de construire un panthéon des victimes. C’est une tentation contre laquelle je me bats. Je suis préoccupé par le risque de transformation de l’histoire en idéologie. Dans mon travail, il y a évidemment un rapport très fort avec les morts. Il y a les morts qui obsèdent, les morts auxquels je me sens lié par un sentiment d’identification émotionnelle. Mais les morts, ce ne sont pas seulement les victimes ; ce sont aussi les bourreaux, dont la relation avec le monde était également complexe. Ces morts ont créé le monde que nous habitons, y compris dans ces côtés néfastes. Michelet parlait de la tâche de l’historien comme d’une résurrection du passé, mais c’était la résurrection intégrale d’un passé désormais sans contradiction. Pour moi, le passé reste toujours contradictoire.

C’est pourquoi je cherche sans cesse à compliquer le jeu. La recherche est pour moi comme une partie d’échecs : chaque coup conditionne les coups suivants. Mais je me bats aussi contre moi-même, et contre certains des usages que l’on fait de mes livres. J’essaie de me faire l’avocat du diable, qui pose des questions, qui me critique, qui l’emporte parfois. Jusqu’à présent, je ne suis jamais parvenu à étudier les inquisiteurs avec un véritable transport. Mais j’essaie. Et je travaille actuellement sur la vie de quelqu’un pour lequel je n’éprouve aucun sentiment de sympathie ni d’identification : un prophète du colonialisme européen, qui naquit à Neuchâtel et finit sa vie en Caroline du Sud au début du XVIIIe siècle. Cette fois, je vais peut-être parvenir à surmonter mes limites émotionnelles.

Pour le lecteur du Fromage et les vers, les discours respectifs de Menocchio et de ses juges, de l’hérésiarque et de l’inquisiteur, semblent pourtant également lointains, également étrangers.

C’est vrai, mais c’est un procès exceptionnel. Les inquisiteurs ont été fascinés par ce meunier. À un moment donné, le dialogue outrepasse le dispositif judiciaire et ses enjeux. Il y a Menocchio qui veut parler, et qui trouve l’occasion unique d’exposer ses vues à un public savant. Et voilà ce moment où il explique qu’il a voulu vivre en chrétien parce qu’il était né chrétien, mais qu’il aurait voulu rester Turc s’il était né Turc. Il se met à commenter une nouvelle du Decameron : « De grâce, écoutez-moi, Messire. » Il est sûr qu’à ce moment-là, les inquisiteurs veulent écouter, qu’ils éprouvent une vraie fascination intellectuelle, que les cartes sont brouillées entre culture populaire et haute culture. Et cela donne des dialogues métaphysiques à l’ombre du gibet.

J’ai écrit un article, qui n’a pas été traduit en français, intitulé « L’inquisiteur en tant qu’anthropologue ». J’y montre que j’ai lu les procès en regardant par-dessus les épaules des inquisiteurs : malgré mon lien émotionnel avec les victimes, il y avait une proximité intellectuelle avec les inquisiteurs. C’était évidemment dû au fait que les inquisiteurs avaient façonné ces procès, qu’ils me parvenaient à travers leurs questions ; mais c’était plus que cela : ces questions, je les anticipais, comme s’ils les posaient à ma place. Évidemment, cette proximité est troublante. Mais il faut l’accepter. Pour penser la réalité des procès, il faut la penser des deux côtés. Il faut la penser comme un « rapport de forces » - c’est le titre d’un de mes livres, qui sera bientôt traduit en français.

Cette nécessité de « penser des deux côtés », si elle s’entend dans l’ordre de la connaissance, peut poser problème à qui ne renonce ni à l’action politique (au risque d’une trop grande immersion dans le réel) ni à la vérité. Comment peut-on reconduire la question du lieu juste, qui est la vôtre, dans le champ de l’action politique ?

Je me méfie de l’idée qu’il faille choisir tout ce qui est saignant, émotionnel. C’est d’ailleurs aussi une question de stratégie. Autrement, c’est la défaite. Il y a dans le droit romain une idée cruciale : la distinction entre le niveau de fait et le niveau de droit. Ce qui est vrai en droit n’est pas nécessairement vrai au niveau des faits. Or le niveau des faits, c’est aussi le niveau des défaites.

J’ai été très impressionné par la lecture de Gramsci. C’est une expérience que je partage avec toute une génération. Ses cahiers de prison sont nés d’une défaite : la défaite contre le fascisme. Gramsci n’a pas seulement essayé de comprendre les raisons de droit - il fallait lutter contre le fascisme. Il s’est aussi interrogé sur les raisons de fait : pourquoi le mouvement ouvrier italien avait été vaincu ? Mon père était un militant antifasciste. Il est mort dans une prison nazie. Et je crois que la distance que j’ai développée par rapport à un certain antifascisme foncièrement émotionnel est liée chez moi à cette nécessité de comprendre pourquoi il y avait eu défaite. À partir de cette question, j’ai travaillé par analogie. Dans l’introduction de Rapports de forces, je cite cette phrase magnifique de Montaigne, dans l’essai « Des Coches ». Il parle de la conquête espagnole au Mexique ; il dit : « Méchaniques victoires ! » Il y avait chez Montaigne cette générosité à l’égard des civilisations américaines : en droit, elles pouvaient exister autant que la civilisation espagnole. Mais en fait, les fusils des Espagnols, leur supériorité technologique ont permis leur victoire, et cela aussi doit être compris. Parce que ce qu’il y a à comprendre, c’est l’asymétrie de la relation.

L’échec de Menocchio était-il programmé ? Peut-on considérer que dans l’étouffement d’une culture populaire, dont son aventure est comme la fable, il y a une possibilité historique manquée ?

A posteriori, il est évident qu’il était voué à l’échec. Mais ce qui m’a intéressé dans ce procès, c’est que le contrôle ne fonctionne pas à 100 %. Quelque chose ne marche pas, il y a du sable dans les engrenages. En fait, je crois que les systèmes et les projets ne fonctionnent jamais complètement - c’est peut-être un point de vue italien (rires). La réalité est toujours plus molle, plus floue qu’on ne pense. Pour la penser, il faut montrer l’écart entre les systèmes et leur fonctionnement imparfait.

C’est pour moi une question de méthode : il faut partir du sable dans l’engrenage. Si on prend les règles pour point de départ, on risque de tomber dans l’illusion qu’elles fonctionnent, et de passer à côté des anomalies. Mais si on part des anomalies, des dysfonctionnements, on trouve aussi les règles, parce qu’elles y sont impliquées.

C’est ce qui m’avait intéressé chez les Benandanti [4], ces paysans frioulans de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, qui menaient contre les sorcières, durant les « Quatre Temps », des combats nocturnes dont l’issue déterminait la fertilité des champs : ils étaient jugés par des juges experts en démonologie, qui essayaient de faire rentrer leurs déclarations dans leurs propres catégories. Mais les Benandanti ne se reconnaissaient pas dans ces constructions savantes. J’ai montré par quels mécanismes les inquisiteurs ont, avec le temps, réussi à faire cadrer les dépositions des Benandanti avec leur propre système théologique.

Voyez Menocchio : l’un des problèmes pour les juges est que ses déclarations ne correspondent à aucune des hérésies courantes. J’ai donc reconstitué, à partir des mentions qu’il en a faites au cours de ses interrogatoires, une liste des livres que Menocchio pouvait avoir lus. Je cherchais comment avait pu s’élaborer son étrange vision du monde. J’ai fait l’hypothèse que la cosmogonie dont il témoignait ait résulté, non pas des livres eux-mêmes, mais de leur réélaboration à travers une grille de lecture qui renvoyait à une culture différente de celle qui s’exprimait dans la page écrite. Menocchio lit d’une façon qui n’était pas programmée, il fait du livre un usage à rebrousse-poil. Cette lecture ouvre des possibilités historiques.

Vous disiez tout à l’heure vous battre contre certains des usages que l’on fait de vos livres - les usages émotionnels, les identifications hâtives avec les victimes. Mais voilà que vous soulignez les possibilités d’invention et de résistance inhérentes à l’acte de lire.

Votre remarque renvoie à toute une série de questions que j’essaie de mettre au clair dans un recueil comme À Distance. La distance, l’écart, le point de vue, sont des problèmes qui obsèdent l’historien que je suis. Or ce sont aussi des questions de lecteur. À Montereale, le petit bourg où vécut Menocchio, mon livre a contribué à une redécouverte de ce héros local : des manifestations sont organisées autour du personnage, le maître d’école a créé un centre pour personnes âgées qu’il a nommé Centro Menocchio, l’identification émotionnelle est d’autant plus forte qu’il y a encore des Scandella dans la région. Mais qu’en est-il des communautés où il n’y a pas de relation émotionnelle immédiate ? Le Fromage et les vers vient d’être traduit en coréen, et j’ignore totalement comment il peut y être lu. La question, inscrite au cœur du livre, de l’élaboration du sens par la lecture, se repose au niveau de sa réception.

Comme toute personne alphabétisée, je suis en même temps lecteur et écrivain. Comme écrivain, j’essaie d’orienter autant que possible les réactions de mes lecteurs - et je suis fasciné, chez les écrivains que j’aime, par la façon dont ils y travaillent : j’ai ainsi écrit un article sur le jeu très subtil des virgules et des points-virgules chez Stendhal, après que j’ai découvert que mon édition de la Pléiade en avait modernisé la ponctuation - ce qui est monstrueux. Mais cette tentative de contrôle, ces contraintes du sens ont des limites. Un certain nombre des réactions de mes lecteurs m’échappent. J’ignore certaines des intersections entre mes livres et le monde de mes lecteurs, et je sais que la réception peut toujours aller au delà des significations que j’ai envisagées.

On peut d’ailleurs prendre ce phénomène de la lecture comme une métaphore : même s’il y a des contraintes, même s’il y a des limites, il y a toujours création dans l’usage, il y a une marge de manœuvre. C’est une question que je me pose, et sur laquelle ce serait bien de travailler : la transformation des institutions en général par l’usage qu’on fait d’elles.

Vous avez jusqu’à présent fait le parcours inverse, en montrant comment l’institution transforme le discours de ceux qui y sont confrontés pour les faire entrer de toute force dans ses catégories. Pensez-vous que l’institution juridique, sur laquelle vous avez travaillé, puisse être transformée par sa confrontation avec l’usager ?

Il y a un texte extraordinaire, que j’ai utilisé dans Les Batailles nocturnes [2] et que je cite dans un film que Jean-Louis Comolli a consacré à l’affaire Sofri, qui vient d’être présenté à Venise. C’est un texte anonyme - on sait aujourd’hui que son auteur était un inquisiteur - qui a circulé dans les milieux de la Congrégation romaine du Saint-Office au début du XVIIe siècle. Que dit ce texte ? Que la plupart des procès en sorcellerie n’ont pas été menés sur la base de critères acceptables en matière de preuve. Qu’il faudrait désormais que les juges retrouvent les corps du délit, qu’ils fassent preuve d’« exquises diligences judiciaires ». Dans ce cas, il y a eu un feed back ; l’Inquisition, qu’on a d’habitude tendance à considérer comme une institution complètement sourde, a tout de même appris quelque chose des procès eux-mêmes. Et je crois qu’elle en a été transformée dans ses pratiques.

Cela a-t-il été le cas, selon vous, de l’affaire Sofri, à propos duquel vous avez publié Le Juge et l’historien juste après son premier procès, pour en démonter les rouages ?

Quand j’ai analysé les actes du premier procès Sofri, j’ai été frappé par certaines similitudes avec les procès en sorcellerie que j’avais étudiés. Il y avait aussi une familiarité frappante entre la figure du « repenti » et le phénomène, essentiel dans les procès inquisitoriaux, « d’appel en cause » : un premier inculpé donne les noms d’autres personnes qui ont participé avec lui au sabbat, ce qui entraîne des procès en cascade. J’ai donc employé sur un procès contemporain les outils que j’avais utilisés pour décrypter les procès en sorcellerie - ce qui m’a permis de montrer que la préoccupation pour la preuve avait été, dans le cas de Sofri, encore moins forte que chez les inquisiteurs.

Mais il s’agissait aussi de profiter de mon capital symbolique pour peser dans la balance en influençant le jury et l’opinion publique. Sur ce point, il faut bien admettre que j’ai échoué. J’ai écrit ce livre en 1990, entre le premier et le deuxième procès. Il y en a eu depuis cinq autres - dont l’un, en 1993, s’est conclu par l’acquittement des inculpés, mais a été cassé en 1994 pour vice de forme (l’un des juges, opposé à l’acquittement, avait confectionné un « verdict-suicide » rédigé de façon si manifestement contradictoire qu’il s’exposait inévitablement à l’annulation). En 1997, le verdict initial (vingt-deux ans d’emprisonnement pour chacun des trois inculpés) a été confirmé.

J’aurai au moins contribué, avec d’autres, à maintenir une tension, en Italie et en Europe, autour de ce cas. Cette tension est nécessaire : le cas a été soumis à la cour européenne. Il reste aussi l’éventualité d’une grâce dont le président de la République italienne pourrait prendre l’initiative, même si Sofri a toujours dit qu’il n’en voulait pas : il refuse toute tentative d’apprivoisement du scandale de sa condamnation.

Vous montrez comment, dans les disciplines de connaissance indirecte et conjecturale comme l’histoire, on doit procéder par rapprochement d’indices apparemment très hétérogènes. La méthode est passionnante, mais aussi vertigineuse. Quels en sont les garde-fous ? Comment faire le partage entre les véritables homologies et les simples ressemblances, entre les parentés démontrables et les effets de sens induits par des juxtapositions arbitraires ? Entre la ressemblance, l’analogie, la genèse ?

C’est une question qui m’a toujours obsédé. Elle s’est ouverte pour moi dès les années 1960, quand je me suis mis à travailler sur les Benandanti. Ils avaient tous en commun d’être « nés coiffés », la tête enveloppée dans le placenta. Je termine le manuscrit, je l’envoie chez Einaudi, où on le laisse un peu traîner sur des étagères. Entre temps, je découvre par hasard le cas d’un vieux loup-garou de Livonie, jugé à la fin du XVIIe siècle. On est à l’autre bout de l’Europe, près de cent ans après les premiers procès de Benandanti, mais les analogies sont frappantes. Mon loup-garou se bat quatre fois par an avec ses copains lycanthropes contre le diable et ses sorciers, et de la victoire dépend l’abondance des récoltes et de la pêche. Il y a bien sûr des différences : les Benandanti sont munis de branches de fenouil, les loups-garous de fouets de fer ; les uns boivent du vin, les autres de la bière. Mais la configuration est identique. J’ajoute quelques pages aux Batailles nocturnes, où je pose la question de savoir si ces analogies permettent de postuler l’existence d’un rapport génétique entre les deux phénomènes.

Plus tard, je découvre un chaînon supplémentaire : dans le folklore slave - au sens large du terme - les loups-garous sont nés coiffés. Il y a là une identité avec les Benandanti. Est-ce une invention indépendante ? Y a-t-il relation génétique ? source commune ? C’est toute la question des rapports entre morphologie et histoire, qui traverse tous mes livres, qu’ils traitent des sorcières ou de l’histoire de l’art [5]. Comment expliquer les analogies ? Il y a toujours la possibilité d’une création indépendante à partir de certaines contraintes. On peut imaginer par exemple que, dans l’histoire du genre humain, on a appris deux, trois, quatre fois peut-être à maîtriser le feu. Mais dans ce cas technique précis, les données et les contraintes ne sont pas aussi difficile à cerner qu’elles le sont au niveau de l’esprit humain. Y aurait-il dans ce domaine des contraintes semblables ? La question est d’autant plus difficile que j’écarte par principe des réponses qui ne font que déplacer la question sans la résoudre : les archétypes méta-historiques, etc.

Beaucoup d’historiens ne se posent pas ce type de questions. Pour eux, au moins au niveau conscient, l’analogie n’est pas un instrument de recherche. C’est sans doute que pour eux, les acteurs de l’histoire sont des données connues. Pour moi, ils ne le sont pas, et d’autant moins que j’ai souvent travaillé sur l’histoire des groupes sociaux subalternes, sur lesquels les sources documentaires sont rares. Nous savons très peu sur les individus, sur les individus en société, sur la façon dont les sociétés changent. Je crois que l’histoire, en tant que savoir, a accumulé très peu de choses. Nous sommes toujours dans l’enfance de ce savoir. Dans ces conditions, on peut procéder en cherchant des analogies. Mais il faut savoir qu’il n’y a pas de blue print : l’analogie est toujours boiteuse. Il y a un cadre de référence, une relation, mais elle trébuche.

Dans Le Sabbat des sorcières, vous montrez comment, dans l’Europe du XIVe siècle, trois communautés sont tour à tour désignées comme coupables des malheurs des temps - les lépreux, les juifs, les sorciers - et vous reconstituez une chaîne historique entre ces persécutions. On peut être tenté de poursuivre - au moins analogiquement - le processus... Pourtant, alors que vous travaillez à reconstituer des processus longs de transmission et de circulation, vous coupez certains ponts et mettez en garde contre la tentation de se revendiquer trop vite héritiers.

Je crois en effet qu’il y a une filiation historique entre les persécutions des lépreux, des juifs et des sorciers, dont j’ai tâché de reconstituer quelques chaînons - même s’ils ne sont pas tous pleinement documentés. Je suis en effet fasciné par l’idée qu’il y a des continuités longues, dont nous ne sommes pas toujours conscients. Tout ce qui réduit notre illusion de liberté me rend gai - je crois qu’il faut détruire nos illusions, peut-être pour renforcer celles qui nous restent.

Mais - c’est l’avocat du diable qui reprend la main - il faut tout de même se méfier de certaines analogies qui semblent trop évidentes. Dans l’Amérique maccarthyste des années 1950, on a parlé de « chasse aux sorcières ». Et les malades du sida ont été décrits comme des « boucs émissaires ». Mais ces analogies ne se suffisent pas à elles-mêmes, elles n’expliquent rien si elles ne sont pas suivies d’un geste analytique : il faut alors faire un pas en arrière pour comprendre ce qu’il y a dans le mécanisme du bouc émissaire. C’est pourquoi je suis de plus en plus attentif à des analogies plus inattendues - des analogies qui ne sont pas immédiatement disponibles dans le langage, qui est un grand réservoir d’analogies. Comment ne pas être dupe d’une réalité tellement apprivoisée que nous l’approchons comme une évidence, en y retrouvant ce que nous savions déjà ? Comment transformer le réel en devinette ? Je peux reprendre ici la comparaison que j’ai faite avec les échecs. Il y a des ouvertures. Première ouverture : je ne comprends pas. Il y a ainsi des techniques de prise de distance ; j’en recense quelques-unes dans le premier chapitre de À Distance, où je propose une genèse historique du processus cognitif de « l’estrangement » - l’adoption du point de vue du sauvage, du paysan, de l’enfant, de l’animal.

Cette tension entre la tentation de l’identification et la méfiance vis-à-vis de cette tentation, entre la compréhension et la distance, se retrouve dans ce dernier livre traduit en français, À Distance. D’un côté, vous plaidez pour la prise de distance ; de l’autre, vous mettez en garde contre une distance trop grande qui génère de l’indifférence.

Cette tension n’est jamais résolue complètement. Je peux prendre l’exemple du mandarin chinois, qui figure aussi dans À Distance. En 1994, Amnesty International m’a demandé de faire une conférence. Il se trouve que je ne suis pas militant, que je ne l’ai jamais été, qu’il y a quelque chose en moi qui se refuse à tout militantisme. C’est d’ailleurs un côté que je n’aime vraiment pas chez moi. À la même époque, mon ami Adriano Sofri était allé plusieurs fois à Sarajevo, en plein pendant son odyssée judiciaire. Moi, je n’avais rien fait, et je dois dire que j’en éprouvais un sentiment trouble de culpabilité. Je me suis rappelé l’histoire du mandarin chinois. Balzac reprend un cas de conscience formulé par Diderot et commenté par Chateaubriand : les devoirs moraux s’affaiblissent avec la distance ; Rastignac peut envisager de tuer un mandarin chinois par le seul fait de sa volonté, sans bouger de Paris, à condition bien sûr que le mandarin lui reste parfaitement inconnu.

Je me suis donc mis à réfléchir sur l’histoire et les variations de ce motif du mandarin chinois : comment l’éloignement affecte nos émotions, notre compassion, nos engagements ? Or l’éloignement peut-être aussi éloignement dans le temps : quelle compassion éprouvons-nous pour ceux dont nous sommes séparés par un grand intervalle de temps ? Diderot a posé la question d’une façon très percutante en en faisant un problème d’échelle : nous aurions moins de peine à tuer un homme s’il nous apparaissait à distance, grand comme une fourmi. Et puisque nous tuons des fourmis, pourquoi pas des hommes ? C’est une idée horrible et déplaisante, mais je crois qu’au fond, penser, c’est toujours penser des choses déplaisantes ; penser implique la possibilité de penser des choses qui nous blessent.

Au chapitre des choses blessantes, il y a la réflexion inquiète que vous formulez dans l’article, publié dans À Distance, intitulé « Distance et perspective (deux métaphores) ». Vous y écrivez que « notre mode de connaissance du passé est profondément orienté par l’attitude de supériorité chrétienne vis-à-vis des juifs ».

C’est la seule idée que j’aie eu dans ma vie. Et sans fausse modestie, je crois qu’elle est très importante. J’ai été foudroyé par cette découverte - elle avait pour moi un côté personnel : je suis un juif, j’ai été élevé en pays catholique, je suis historien. Je crois que l’outil intellectuel dont nous avons hérité, qui nous permet de penser le passé, est lié au rapport trouble entre chrétienté et judaïté, dont on connaît le rôle dans la persécution des juifs. Notre conception de l’histoire a une origine sanglante. Elle repose sur l’idée que quelque chose a pu être vrai dans son contexte, mais que cette vérité est surannée, et qu’elle peut être surmontée par une vérité plus riche et plus profonde. En bref, quelque chose peut être pensé à la fois comme vrai et en même temps moins vrai que la vérité d’aujourd’hui. Il ne s’agit donc pas d’affirmer sa propre vérité en détruisant ce qui était considéré comme vrai dans le passé ; il s’agit de la prétention de conserver la vérité des pères pour affirmer la vérité des fils.

Il me semble que la cellule génératrice de ce rapport au passé est dans le rapport des chrétiens avec les juifs. C’est la prétention des chrétiens à être le « vrai Israël ». Quand Augustin parle des cérémonies juives comme étant à la fois vraies et dépassées, il dit une chose absurde ou impensable pour un homme de l’Antiquité grecque. Quand Aristote parle des philosophes du passé, l’idée de les regarder dans leur contexte est étrangère à sa pensée : il n’y a pas chez lui cette idée chrétienne du vrai, englobé et surmonté, qui est à l’origine de la possibilité d’une histoire de la pensée.

Est-ce ce type de dialectique qui est à l’œuvre dans l’élaboration des évangiles, dont vous montrez, dans l’article intitulé « Ecce », qu’elle consiste dans une mise en narration de citations prophétiques de l’Ancien Testament ?

Cette idée n’est pas de moi, mais je crois que je l’ai articulée plus loin qu’elle ne l’avait été. Jésus a existé, mais on en sait très peu sur lui. La trace profonde et décisive qu’il a laissée dans l’histoire du monde est liée aux évangiles. Mais les évangiles, dans leur grande majorité, ont été « écrits » par les prophéties de l’Ancien Testament - celles qu’on trouve dans Isaïe ou dans les psaumes : les évangélistes déchiffrent les événements qu’ils racontent comme des accomplissements de prophétie ; la prophétie engendre l’événement narratif qui lui correspond et qui en serait la réalisation. Dans ce cas, on peut parler de genèse, pas d’analogie.

Quand vous parlez de la vérité à laquelle vise l’historien, vous dites qu’elle ne souffre pas de guillemets. Pourtant, votre méthode n’est pas sans rappeler un art propre à la fiction : celui du montage. Comment concilier cette exigence et cette méthode ?

C’est un grand sujet. J’ai réagi contre une tentation intellectuelle, très présente en Amérique, mais aussi en France, qui travaille à effacer les limites entre fiction et vérité en rabattant tout sur la fiction. D’abord, la fiction - c’est d’ailleurs une idée très banale - a un objectif de vérité. Mais je crois aussi - et c’est moins banal - qu’il y a eu historiquement une compétition entre fiction et histoire : un combat pour la représentation de la réalité entre les romanciers et les historiens. Balzac dit de lui qu’il est l’historien du XIXe siècle. Mais Marc Bloch dans Les Rois thaumaturges, ou Lefebvre dans La Grande Peur, démystifient des fictions - le pouvoir attribué aux rois de France et d’Angleterre de guérir les scrofuleux pour le premier ; les bandes de brigands au service d’un prétendu « complot aristocratique » pour le second. Et c’est la démystification de ces fictions qui permet d’en mesurer justement la signification historique, l’efficacité symbolique, etc. Dans cette compétition, il y a des apports d’une discipline à l’autre. Les romanciers font des découvertes techniques que les historiens peuvent utiliser comme des dispositifs cognitifs. Je crois que Marc Bloch apprend de Flaubert l’idée de la narration à rebours, qu’il emploie dans Caractères originaux de l’histoire rurale française. Il y a donc un défi réciproque, un va-et-vient entre fiction et histoire.

Ce « défi réciproque » est au cœur de votre propre travail. Il semble que vous empruntiez vos modèles méthodologiques et stylistiques aux praticiens de la fiction. D’une part, vous travaillez à restituer des « présences » par une attention constante aux détails, aux séquences courtes, aux respirations (ce que vous appelez la « micro-histoire ») ; il y a d’autre part une théâtralité dans vos écrits, sensible dans la progression de la démonstration par pièces à conviction (ce que vous appelez le « paradigme indiciaire »). Dans la façon dont vous répondez à la question de la représentation en histoire, que devez-vous aux modèles fictionnels ?

Je suis en effet fasciné par la façon dont des dispositifs fictionnels peuvent être employés dans des buts historiographiques. Ma mère, Natalia Ginzburg, était romancière. J’ai essayé d’écrire des romans quand j’étais gosse, mais je crois que j’aurais été mauvais romancier - j’ai d’ailleurs aussi songé devenir peintre, mais je ne l’étais pas (rires). Mais la fascination est restée. Au milieudesannées 1970, j’étais à Bologne ; j’ai participé à un projet de revue lancé par Italo Calvino. Je me souviens qu’Exercices de style m’avait énormément amusé. À l’époque, j’ai pensé écrire ce qui allait devenir Le Fromage et les vers en recourant à des styles différents. Je pensais parodier des historiens. J’ai commencé, mais j’ai vite arrêté, c’était idiot. Non seulement parce que le résultat était pauvre ; mais il y avait aussi un problème d’ordre moral - c’était une mauvaise plaisanterie à l’égard de mon sujet. Il n’y a pas de serment d’Hérodote ou de Thucydide pour les historiens comme il y a un serment d’Hippocrate pour les médecins ; mais s’il y en avait un, le respect des morts devrait y figurer. J’ai fait autre chose. Mais dans la construction de ce livre, quelque chose se rattache de façon indirecte à ma lecture du livre de Queneau. Je pense à l’alternance de paragraphes réflexifs avec une lettre de Menocchio ou la reproduction sans commentaire d’un dialogue entre Menocchio et les inquisiteurs. Un montage entre réflexion et document. Ce goût pour le montage doit peut-être aussi à mon intérêt pour le cinéma, qui a été très important pour moi, même s’il a fini par m’ennuyer un peu.

Vous êtes friand des ellipses, ces « blancs » qui font office de transition minimum entre des paragraphes dont les statuts sont hétérogènes...

J’ai dû lutter avec mes éditeurs... ils n’aiment pas cela. Mais le rythme est en effet très important pour moi : il y a un souffle, il y a une façon de couper ce souffle. Le « blanc » crée des effets inattendus. J’ai écrit un article sur le blanc de Flaubert dans L’Éducation sentimentale : « Il voyagea. »

Il s’agit aussi de créer des micro-effets de surprise. Je me rappelle toujours ce que disait Voltaire des genres littéraires - tous sont permis sauf le genre ennuyeux. Je pense à mon lecteur ou à ma lectrice comme à quelqu’un de volage, dont l’attention est fragile, et qu’il faut toujours ramener au texte, à ce que j’y dis. Quand j’écris, j’adresse d’ailleurs toujours mes textes à des lecteurs ou à des lectrices concrets, dont je peux imaginer les réactions, pas toujours favorables d’ailleurs, à certaines phrases.

La surprise, on peut la susciter par la répétition ; la rime, qui se rattache à l’analogie, à la boiterie. Il y a une surprise liée à la répétition ; il y a une surprise liée au surgissement de l’inattendu. Il y a ainsi une musique du raisonnement.

Je tiens beaucoup à l’idée que les matériaux eux-mêmes suggèrent un certain mode d’écriture et de raisonnement. Le discours sur l’objet est dicté par l’objet, au sens où le sculpteur travaille avec la matière : les veines du marbre dictent la façon de travailler. De même pour moi, les documents : ce sont des contraintes, à l’intérieur desquelles on peut travailler. Je déteste l’idée de « création » ; elle suppose une primauté sur la matière. Mais il faut travailler avec la matière.

Dans votre réflexion sur la vérité, vous revenez sans cesse sur le statut compliqué de l’image.

Je cherche à cerner des domaines qui sont en-deçà ou au delà de la vérité. Cette préoccupation est liée au débat que j’ai mené durant des années contre le scepticisme, sans verser toutefois dans le positivisme. C’est une idée que je poursuis dans les articles que j’ai rassemblés sous le titre Rapports de forces : un livre qui est à la fois contre le scepticisme et le positivisme.

J’ai donc voulu travailler sur ce qui est en-dehors de la vérité. Ce qui m’intéresse dans le mythe, par exemple, c’est qu’il n’est ni vrai ni faux. Dans ce cadre, la question de l’image est en effet fascinante. L’image a ce côté affirmatif mais, à la différence de l’affirmation du langage, c’est une affirmation sui generis. Une image ne peut pas dire que « ceci n’est pas une pipe », il y faudra des mots. En tant que telle, l’image ne peut pas mentir. Les mots, les légendes, le contexte écrit ou parlé, parfois même le contexte créé par d’autres images peuvent faire mentir une image. J’ai signé récemment une pétition rédigée par deux chercheurs, Florent Brayard et Peter Schöttler, qui protestaient contre une campagne publicitaire destinée à recueillir des fonds pour l’édification d’un monument à la Shoah. Sur l’affiche, on voyait un lac, un beau paysage de montagne ; et cette légende : « L’holocauste n’a jamais existé. » L’image ne mentait pas, le scandale naissait du rapprochement entre l’image et les mots, qui produisait un message quasi-publicitaire (l’image a été retirée à la suite de la pétition).

Si une image représente un visage avec deux nez, il ne s’agit pas d’un mensonge. Mais on pourrait parler, en certains contextes, de mensonge, si cette image est assortie du titre suivant : « Portrait de Nietzsche ». Ce statut de l’image est très proche de celui du nom propre : ils existent tous deux en deçà ou au delà de l’affirmation de vérité.

Les mots pourront tâcher de traduire, ou de contester ce qu’affirme l’image, elle restera silencieuse, il y aura toujours quelque chose de son affirmation qui résistera à la traduction.

Je suis fasciné par ce rapport compliqué entre l’image et les mots ; c’est une question que j’ai commencé à poser à partir de ma lecture des essais de Warburg. Et c’est une question qu’on peut étendre à une large partie de mes préoccupations : comment traduire ? Par définition, la traduction est imparfaite, mais elle existe ; cette imperfection n’est pas une impossibilité. La traduction, comme l’analogie, est boiteuse. On trébuche, on est en partie aveugle, mais on avance.

Pour finir, une hypothèse : de l’ensemble de votre travail se dégagerait une définition implicite du pouvoir, qui résiderait dans la maîtrise des rapports entre fiction et réalité.

Le pouvoir, ce n’est pas seulement cela, mais il y a en effet quelque chose de cela. L’une des phrases les plus stupides du XXe siècle, c’est l’objection de Staline : « Le pape, combien de divisions ? » Parce que ceux qui maîtrisent les rapports entre fiction et réalité disposent de très gros bataillons. C’est presque l’arme absolue.

Notes

[1] Les Batailles nocturnes, Verdier, 1980, Flammarion, 1984. Le Fromage et les vers, Aubier, 1993. Le Sabbat des sorcières, Gallimard, 1992

[2] Le Juge et l’Historien, Considérations en marge du procès Sofri, Verdier 1997. Adriano Sofri, ancien responsable du groupe d’extrême gauche italien, Lotta Continua, a été accusé, avec deux de ses camarades, d’être le mandant de l’homicide d’un commissaire de police, advenu en 1972, sur la foi du témoignage d’un « repenti » qui soutient avoir lui-même participé au meurtre. Après une longue série de condamnations et d’acquittements, les trois hommes ont été définitivement condamnés à 22 ans d’emprisonnement, tandis que leur accusateur bénéficiait de la prescription. Ils ont toujours proclamé leur innocence. Dans Le Juge et l’historien, paru en Italie en 1991, Ginzburg déconstruit l’édifice de l’instruction et en souligne les zones d’ombre et les contradictions.

[3] À Distance. Neuf variations sur le point de vue en histoire, Gallimard, 2001

[4] in Les Batailles nocturnes, op. cit.

[5] Voir Enquête sur Piero della Francesca, Flammarion, 1983